“Asemua orang kulit hitam di negara ini dikutuk menjadi artis.” Hal ini diduga merupakan pemikiran Ira Aldridge, aktor Shakespeare kulit hitam abad ke-19, yang tampil dalam The Strangers karya Ekow Eshun. Mengapa “diduga”? Karena tidak ada catatan mengenai pernyataan Aldridge. Namun, buku Eshun bukanlah sebuah novel; itu adalah “nonfiksi kreatif”. Pendekatan inovatif ini, meskipun berhasil, akan tetap menyusahkan para sejarawan yang tidak suka menggunakan spekulasi, dibandingkan fakta yang dapat diverifikasi, dalam menyajikan masa lalu.

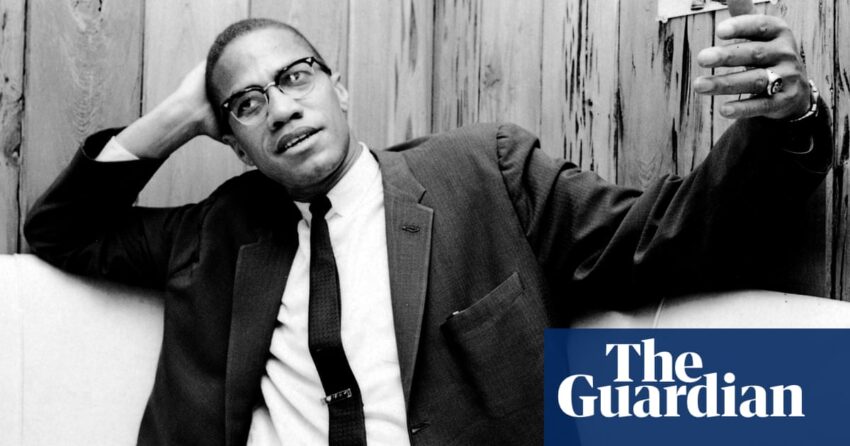

Toni Morrison berpendapat bahwa kehidupan orang kulit hitam “dibicarakan dan ditulis sebagai objek sejarah, bukan subjek di dalamnya”. Lalu bagaimana cara memanusiakan dan menyelidiki kehidupan batin para tokoh sejarah tanpa adanya bahan sumber? Ini adalah dilema yang dibahas dalam gabungan biografi dan memoar Eshun melalui empati yang luar biasa. Bersama Aldridge, Eshun mengajak empat pionir kulit hitam lainnya – Matthew Henson (seorang penjelajah), Frantz Fanon (seorang psikiater dan pemikir), Malcolm X (seorang aktivis) dan Justin Fashanu (seorang pesepakbola) – dan menulis tentang mereka menggunakan sudut pandang orang kedua. Tapi dia melakukannya dengan sangat intim sehingga “kamu” menjadi wakil dari “aku”.

Dalam bab tentang Aldridge, penggambarannya pada tahun 1830-an halo lainnya “hanya menyebabkan rasa jijik” di benak penonton yang tidak dapat menerima “seorang Negro totok, yang menjelma sebagai ciptaan seni Shakespeare yang paling mendalam”. Namun sang aktor tidak marah pada para pengkritiknya; tanggapannya yang menyedihkan menggemakan refleksinya tentang bagaimana rasanya memerankan Othello mengingat pengkhianatan Desdemona: “Anda hanya merasakan kesedihan. Beban cerita orang ini membebani Anda.” Perbedaan antara kepekaan Aldridge dan bagaimana ia disalahpahami oleh masyarakat kulit putih Inggris sungguh menyedihkan.

Mengejutkan mengetahui bahwa hampir sepanjang hidupnya Eshun juga merasa disalahpahami. Dalam beberapa dekade yang lalu, sebagai komentator budaya – favorit di Late Review BBC, editor majalah Arena dan direktur Institut Seni Kontemporer – Eshun tampaknya melampaui ras. Namun belakangan, ia lebih langsung menyikapinya sebagai kurator pameran seperti In the Black Fantastic dan The Time Is Always Now. Dia hidup dengan cara di mana setiap orang kulit hitam adalah “pewaris (a) warisan karikatur, yang membuatnya secara bersamaan tidak terlihat dan sangat terlihat”. Henson, misalnya, dengan setia menemani penjelajah Amerika Robert Peary dalam ekspedisi Arktik yang melelahkan, yang kemudian diklaim sebagai orang pertama yang mencapai kutub utara. Namun Peary tidak hanya menolak untuk berbagi kejayaan dengan rekannya, kritikus seperti anggota Kongres Robert Macon menggunakan Henson untuk meragukan usaha tersebut, menjulukinya sebagai “alat Negro yang berguna” dan seorang saksi yang tidak dapat dipercaya. ”Dukungan moral dari orang kulit putih,” keluh reporter Inggris Henry Lewis, ”akan sangat membantu dalam membangun klaim keberhasilan yang wajar.”

Fanon, Malcolm X dan Fashanu lebih dikenal luas dibandingkan Aldridge dan Henson, namun selubung kesedihan dan kesepian yang sama menyelubungi mereka, dan Eshun menangkapnya dalam tulisannya yang luar biasa dan imajinatif. Pada tahun 1955, bekerja atas dasar simpati terhadap pemberontak Aljazair di tengah perang kolonial yang brutal dengan Perancis, psikiater kelahiran Martinik, Fanon, “terbebani dengan upaya mempertahankan kehidupan ganda”. Satu dekade kemudian, karena dikucilkan oleh Nation of Islam, Malcolm X melihat anak didiknya, Muhammad Ali di Ghana. Sang petinju membalikkan punggungnya: “Melihat mobil Muhammad melaju kencang, Anda tahu bahwa cinta sejati tidak mungkin hilang, bahkan di tengah panasnya pengkhianatan.” Fashanu, yang diancam dengan paparan tabloid yang seram, enggan mengungkapkan diri, menjadi pesepakbola gay pertama di Inggris sebelum bunuh diri pada tahun 1998.

Kisah-kisah dari kehidupan Eshun sendiri memberikan benang merah yang menghubungkan studi kasusnya, dan mencakup sekilas kegelisahan atas identitas rasialnya yang masih kecil. Pada suatu saat, dia mengaku bahwa pada usia sembilan tahun dia menempelkan pembalut Brillo ke wajahnya untuk menghilangkan kegelapan yang memalukan. Ada sketsa pelopor lainnya, seperti musisi dan produser Jay-Z. Eshun memuji Jay-Z atas “penyangkalan terakhirnya terhadap cangkang maskulinitas yang tidak berperasaan” yang telah ia bawa sepanjang hidup, dan mendukung “pelukan terbuka terhadap kerentanan, perhitungan dengan cinta sebagai penanda tanda kemanusiaan kulit hitam”. Itu juga deskripsi yang pas tentang penulisnya. Sejak meninggalkan rumah untuk kuliah, membuang masa lalunya ke dalam tong sampah hitam menuju insinerator, tampaknya Eshun menjadi orang asing bagi dirinya sendiri. Bukunya adalah tindakan pemulihan hubungan yang diberikan dengan kecerdasan emosional dan kelembutan yang luar biasa.

setelah promosi buletin